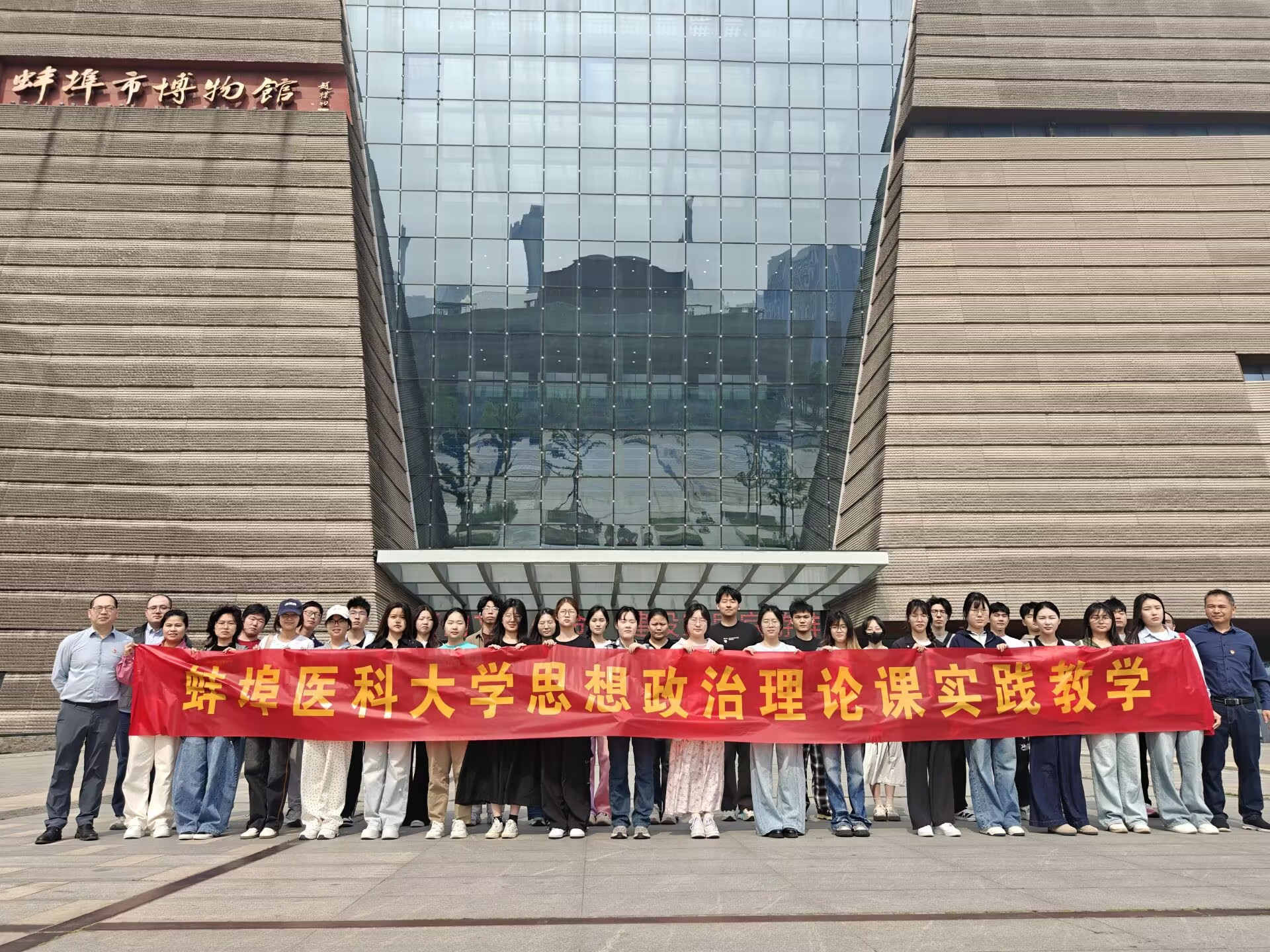

为深入推进思想政治理论课改革创新,深化实践育人成效,4月19日,马克思主义学院《中国近现代史纲要》教研室组织本学期授课班级全体思政委员和部分学生党员走进蚌埠市博物馆,开展了一场别开生面的“场馆里的思政课——追寻红色足迹,筑牢信仰根基”主题实践活动。通过沉浸式参观和互动交流,学生们在历史与文化的熏陶中厚植家国情怀,坚定理想信念。

以史为鉴:触摸千年文脉,感悟文化自信

师生们依次参观了“淮河历史文化陈列”“蚌埠近代革命史展”及“非遗文化体验馆”等主题展区。从双墩遗址的刻画符号到春秋钟离君墓的精美青铜器,从大禹治水的智慧传说到淮海战役的红色记忆,一件件文物、一幅幅图片串联起蚌埠7000年的文明脉络。 “触摸这些承载民族记忆的文物,让我真切感受到中华文明的博大精深,更懂得了文化自信的根源”,2024级思政委员李晓彤感慨道。

对话历史:红色资源活化,激扬青春力量

在“星火皖北——蚌埠革命史迹展”专题展厅,师生们通过多媒体影像、场景复原和革命文物,重温了蚌埠早期党组织建设、抗日救亡运动和淮海战役支前运动的壮阔历程。一张张泛黄的《拂晓报》、一杆杆锈迹斑斑的土枪,让书本上的党史故事变得鲜活可感。2024级思政委员王慧在“渡江支前模范”展板前驻足良久,“这些普通百姓用小推车推出革命胜利的故事,让我深刻理解了‘江山就是人民’的深刻内涵”。

知行合一:实践课堂赋能,培育时代新人

此次博物馆思政课是蚌埠医科大学“大思政课”建设的重要实践。纲要教研室李乐老师表示,“把课堂搬到博物馆,就是要打破传统思政教育的空间界限,让文物说话、让历史发声,引导学生从被动听课转变为主动探索,生动诠释了“历史是最好的教科书”的深刻内涵”。中国近现代史纲要教研室以红色场馆为课堂、以文物史料为教材,通过“沉浸式”教学打通理论认知与实践体验的“最后一公里”,让百余年党史的恢弘篇章可触可感,让家国情怀的种子在青年大学生心中扎根生长。

近年来,马克思主义学院通过构建“场馆+课堂+社会”三位一体育人模式,推动思政课从“平面”走向“立体”,从“灌输”走向“对话”,让新时代医学生在历史与现实的碰撞中读懂“中国共产党为什么能”,在理论与实践的交融中坚定“强国有我”的使命担当,为培养堪当民族复兴大任的时代新人注入澎湃的实践伟力。

(熊韵波/审 赵晓芳/文 李唐玥/图)